top of page

初期銅�版画ー1965~1970年頃

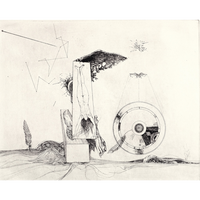

1965年頃からの数年間、山本の美術家としての新たな段階への胎動が始まる。銅版画という領域への挑戦である。最初期の作例の多くはスケッチブックの切れ端に刷られた習作にすぎないが、《震動発生D》や《変形の記憶》のように署名や年記などの体裁が整えられた完成度の高い作品も現れている。

1969年には上京し、日本美術家連盟の版画工房に通い版画家・野村博のもとで研鑽を積むとともに、銀座の養清堂画廊で初の銅版画個展を開催した。この時期、寡作な山本のキャリアの中で他に類を見ない数の作品が生み出された。《不在》《変形する記憶》《婚約・狂気》《未決な羽》《標的A・B・C》《飛行する眼球》《不在・化石した翼》《空に埋葬した記憶》など、代表的なイメージのほとんどがこの時期に登場している。

エッチングの細密描写にアクアチントを併用した画面には、女体や頭蓋骨、胴体の断面といった人体の断片がしばしば登場し、エロスとタナトスを強烈に連想させるモチーフや、鳥の翼や羽根、標的あるいは眼球の瞳を思わせる同心円、棺を思わせる台形や長方形、星座のような折れ線図形、円錐といったシュルレアリスム的モチーフが描かれ、幻想的かつ詩的なヴィジョンを生み出している。とりわけ眼球をめぐるモチーフは、《飛行する眼球》(1966年)に端を発し、1969年の同名作品を経て、バタイユ『眼球譚』挿絵へと展開してゆくものであり、山本の内的ヴィジョンを結晶化させる象徴的イメージとなった。

これらは山本が驚くほど短期間に銅版画技法を習熟させながら、主題面を含めた自らのスタイルを確立していったことを物語っている。

bottom of page